|

|

|

| PROGRAMAS |

2.- TESOROS BAJO LA CIUDAD

Arqueología urbana . El casco histórico es relevado por un grupo de científicos. Los restos de la ciudad amurallada aún sobreviven en el subsuelo de varios negocios.

Fuente : Diario El País, versión digital. http://www3.diarioelpais.com/02/10/20/pciuda_16764.asp

DOMINGO 20 de octubre de 2002- Año 85 -N

Lo que se esconde en Ciudad Vieja

Metro y medio bajo tierra, está la urbe portuaria del siglo XVIII. Un trabajo intenta reconstruir cómo era la vida allí

LUIS ROUX

Hay una ciudad más vieja que la Ciudad Vieja, a un metro y medio debajo de la Ciudad Vieja. Ese subsuelo esconde vestigios de la ciudad colonial, amurallada, que edificaron los españoles para defender una banda que era frontera entre dos imperios.

La muralla fue destruida con fervor. No fue porque no se pensara en el valor histórico que tenía. Al contrario: fue por eso que se destruyó. Se pensó en acabar con todo vestigio de la historia colonial, de la herencia española. Ese acto simbólico, la destrucción de la muralla, dio resultado: prácticamente no hay historia de la ciudad colonial, salvo para explicar el ciclo artiguista.

Los vestigios coloniales quedaron, en su gran mayoría, en el subsuelo, pero es entendible, si se tiene en cuenta cómo se ha comportado la historia, que a nadie le interese lo que hay en ese subsuelo. A casi nadie. Les interesa a los arqueólogos.

El problema, según resume Antonio Lezama, arqueólogo y profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es que a pesar de la desesperación patrimonial que ha inundado las esferas oficiales de un tiempo a esta parte, lo arqueológico no forma parte de esa fiebre reciente.

“Ya desde su fundación, la Ciudad Vieja de Montevideo, practicó, casi hasta fines del siglo XX, una permanente política de renovación, la que, sistemáticamente, ha tratado de impedir la materialización de su vejez”, introduce Lezama.

El experto explica que la Ciudad Vieja fue capital política, vanguardia del conjunto del territorio, durante mucho tiempo limitada geográficamente por sus murallas. “Es sobre su escaso suelo que se construyen y se vuelven a construir los testimonios materiales de ese afán de progreso. Estas obras, realizadas sobre una superficie reducida, pronto necesitaron derribar primero las estructuras existentes —a las que raramente integraron— para hacer lugar para las nuevas estructuras”.

Es así que, con plena conciencia, desde 1829, se demolieron las murallas, la Ciudadela, el Fuerte de San José, el Fuerte Grande y Casa del Gobernador (plaza Zabala), la Casa de Comedias, la Plaza de Toros, el Muelle y los Conventos, detalla Lezama.

En las últimas décadas del siglo XX, la pretensión de transformarla en la capital de una plaza financiera regional disparó el último arranque modernizador: se derribaron las viejas construcciones para transformarlas en vidriosas sedes bancarias o en baldíos para el estacionamiento del creciente parque automotriz.

“La valorización del patrimonio histórico de la Ciudad Vieja recién comienza a abrirse camino en ese momento, cuando la embestida demoledora chocó con la generalización, a nivel mundial, del concepto de patrimonio histórico, el que venía creciendo como una de las consecuencias de la última guerra europea”, anotó Lezama.

El arqueólogo explicó que a partir del proceso de tugurización de la Ciudad Vieja, que había alcanzado un notable desarrollo, en 1982 se crea la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja y la Ordenanza de Edificación de la Ciudad Vieja. “Sin embargo, estas preocupaciones patrimoniales se refieren exclusivamente al patrimonio arquitectónico todavía en pie, desconociendo, hasta el día de hoy, al resto del patrimonio arqueológico, aquel que está sepultado bajo el suelo, o más raramente integrado en alguna construcción posterior, patrimonio que sigue siendo sistemáticamente destruido y, para el cual, no existe ningún tipo de protección”.

TESORO. El patrimonio arqueológico está constituido por el conjunto de los vestigios materiales que han sobrevivido al pasaje del tiempo y que son susceptibles de brindar información histórica mediante el análisis arqueológico. En otras palabras, el patrimonio arqueológico son los documentos materiales del pasado.

Lezama entiende que ese patrimonio tiene por lo menos tanto valor como los documentos escritos o el patrimonio arquitectónico. “Sin embargo, normalmente, desconocemos el valor de los vestigios que rodean las edificaciones o yacen bajo el suelo. En efecto: cimientos, restos de materiales de construcción, restos de los objetos que se usaron en el lugar, de los alimentos consumidos, son también documentos que ayudan a comprender mejor el pasado y, su estudio y su reconocimiento, son imprescindibles si se quiere tener una visión más objetiva de la historia”.

A LA VISTA. Nada, o casi nada, queda a la vista del antiguo Montevideo Colonial: una media docena de construcciones, muy modificadas, y algunos fragmentos de sus fortificaciones, también alteradas.

Los vestigios existentes son restos de fortificaciones, como las Bóvedas, pequeños trozos de la muralla concentrados en la cortina que iba desde la Ciudadela hacia la bahía; puerta de la Ciudadela, Cubo del Sur y la reconstrucción de muros del cuartel del parque de Artillería.

Lezama realizó un resumen de las construcciones coloniales existentes o lo que queda de ellas.

El Cubo del Sur, visto desde las rocas, es el que da una cierta imagen del poderío de la fortificación y de su funcionamiento, con salientes (cubos, baluartes, baterías, bastiones) en las que se agrupaban las piezas de artillería.

Las bóvedas permiten ver cómo la plaza fuerte se vinculaba con el puerto. Eran, a la vez, fortificación -sobre el terraplenado de sus techos podía maniobrarse la artillería y circular la tropa— paseo desde el que se contemplaba la bahía y la campaña y depósito, almacenes y albergue transitorio.

(Cañón de artillería colonial española en las Bóvedas)

Las bóvedas permiten ver cómo la plaza fuerte se vinculaba con el puerto. Eran, a la vez, fortificación -sobre el terraplenado de sus techos podía maniobrarse la artillería y circular la tropa— paseo desde el que se contemplaba la bahía y la campaña y depósito, almacenes y albergue transitorio.

Los escasos restos de muralla son testimoniales de la existencia de la forma en que el crecimiento urbano las incorporó, pero no dan idea de cómo se extendían las cortinas, ni de cómo iban acompañando el declive y las irregularidades del terreno. Hay que imaginarse un foso, un talud, la muralla, la plataforma y la contraescarpa.

Los edificios que albergaban la Administración y el Gobierno eran el Cabildo, Fuerte Grande, Aduana y Apostadero Naval o Barracón de la Marina, Puerto chico y Muelle viejo. De las distintas estructuras que sostenían la administración colonial sólo se ha conservado aceptablemente el Cabildo y, en pie pero en ruinas, la Aduana y Apostadero Naval.

El Cabildo nunca fue terminado, tal como había sido concebido en la época colonial, y no quedaron planos. Hubo una reconstrucción que intentó aproximarse al estilo de la época.

De la Aduana y la Atarazana, el núcleo de los edificios está en pie. Hay que imaginar que la bahía estaba mucho más cerca y el recorrido hacia el muelle, a unos 300 metros de allí (frente al monumento a Garibaldi). A la altura de la Aduana, habían algunas baterías y lienzos de muralla (en realidad un muro que las unía), los que cerrarían el camino del lado del mar. Además toda esa parte de la costa era rocosa, así que habría que pensar en que tiene que haber algún tipo de relleno para facilitar la circulación (debajo de la calzada de mi excavación en el “puerto chico” afloran las rocas de la antigua playa).

El Fuerte Grande era la sede del Gobierno y, por lo tanto una de las piezas claves del Montevideo Colonial. No dejaron nada, aunque su demolición es tardía, queda el hueco, como testimonio negativo.

ARQUITECTURA CIVIL. Las casas de Rivera, Lavalleja, Tomás Toribio y Manuel Ximénez y Gómez y la casa de Lecoq están en pie. “La arquitectura civil existente es representativa de las últimas décadas de la colonia, en particular de los sector comercial, enriquecido por el reglamento de libre comercio y, fundamentalmente, por la libre importación de esclavos a partir de 1795”, anota Lezama.

“Obviamente no hay ranchos ni tampoco, aparentemente, ya que pueden estar disimuladas tras fachadas posteriores, casas más modestas. Los aljibes recién se generalizan a fines del siglo XVIII”, agregó el arqueólogo.

En cuanto a la arquitectura religiosa, queda la Catedral, la Capilla de la Caridad y restos de la residencia de la Compañía de Jesús.

La catedral actual se inauguró en 1804. La Matriz anterior se había derrumbado en 1787 y, durante ese lapso se utilizó la capilla de la ex residencia de los jesuitas (expulsados en 1767), ubicada en la esquina de Rincón e Ituzaingó, con frente a Ituzaingó, formando parte del mismo conjunto del que, algunos restos, se ven todavía en “La Silenciosa”.

Todo el conjunto de esos edificios da muy poca idea de como eran las cosas en la época colonia. Pero la ciudad actual se construyó más de un metro por encima de la antigua, y en ese subsuelo están los vestigios de toda una época, que explicarían modos de vida y costumbres. Hace falta que a alguien le interese.

Lezama explica que para hacer ciertas obras, se exige que se realice un estudio arqueológico, a los efectos de determinar si la construcción afecta negativamente o no zonas donde puede haber tesoros arqueológicos. “Sin embargo, lo que se respeta en extensiones de campo en las cuales poco se puede encontrar, no se respeta en la Ciudad Vieja, que oculta un patrimonio arqueológico inestimable”.

Es de esperar que alguna vez le toque el turno a la fiebre patrimonial arqueológica, como sucede en otros países.

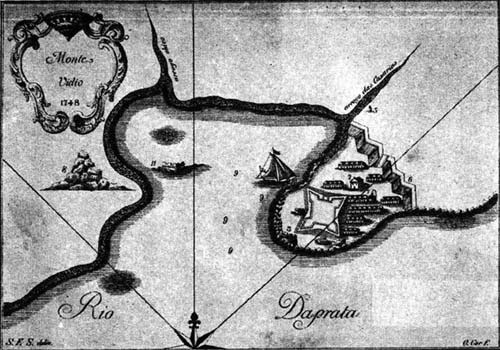

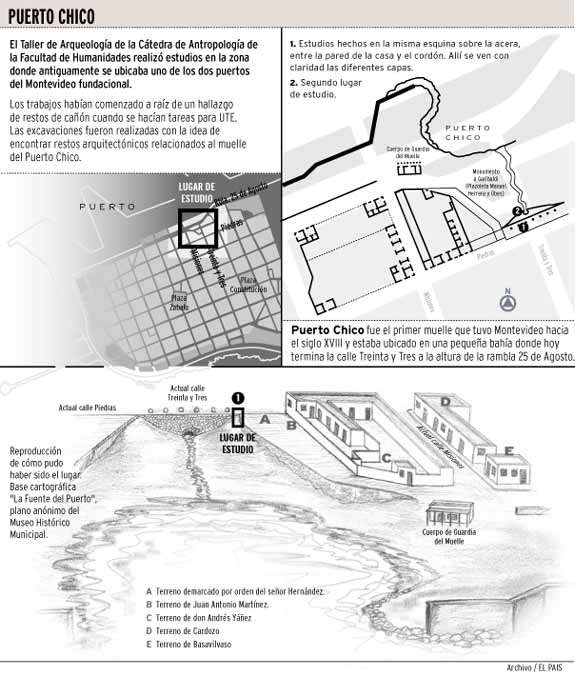

El proyecto “Puerto Chico” fue otro paso adelante en la investigación sobre la Ciudad Vieja. El Taller de Arqueología I, de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Universidad de la República, bajo la dirección del arqueólogo Antonio Lezama, realizo excavaciones en busca de vestigios del Puerto Chico, el primer puerto de la ciudad de Montevideo Montevideo. El País accedió al informe preliminar del trabajo, en tanto qeu actualmente continúan los trabajos con los vestigios encontrados, para redactar un informe definitivo.

El proyecto Puerto Chico surgió a raíz del hallazgo, bajo la calzada de la calle Treinta y Tres, en plena Ciudad Vieja, de lo que parecían ser restos de un muro de piedra, de origen supuestamente colonial; restos que quedaron expuestos durante la realización de obras de saneamiento en la intersección de Treinta y Tres y Piedras en el año 2001.

El puerto madre que desapareció :

Nada quedó a la vista del Puerto Chico y el Muelle Viejo, donde hoy es la esquina de Piedras y Treinta y Tres.

El arqueólogo Antonio Lezama explicó que la ciudad conserva la forma de la pequeña ensenada y señalar que allí era el primitivo punto de desembarco (los barcos no se arrimaban a la costa, se descargaba en distintos tipos de botes —llamados guadaños— los que precisaban una playa de arena para encallar en tierra y descargar.

Posteriormente, explica el científico, se utilizaron carros tirados por mulas que entraban en el agua hasta la altura del eje. En el área de la esquina de Piedras y 33 estaba la casa de Pedro Gronardo, práctico del río, quien posiblemente ya tuviera algún tipo de establecimiento allí antes de la fundación de Montevideo.

Gronardo fue el que alertó a Zabala, en 1723, del intento de establecimiento de los portugueses. Su casa sería utilizada luego como sede del primer Cabildo de Montevideo en 1729 (Gronardo murió en 1727 como consecuencia de la explosión de un cañón de señales, a bordo de un barco inglés que él estaba conduciendo al puerto).

Allí se construirá el primer muelle de la ciudad y el resguardo de los Capitanes del Puerto, encargados de la vigilancia de la actividad marítima. “En las excavaciones, hoy tapadas, pudo observarse una calzada de piedra que ya había sido abandonada a fines del siglo XVIII y restos de muros que no se ajustan al amanzanado actual”, explicó el antropólogo Lezama.

ENTRE LOS RESTOS DEL PUERTO CHICO SE ENCONTRO LITERALMENTE CASI DE TODO

Cerámica indígena y un mouse de computadora

Los antecedentes históricos disponibles indicaban que en esa zona se encontraba el llamado Puerto Chico, primer puerto de la ciudad, el que aprovechaba una pequeña ensenada, con playa de arena (ensenada que todavía puede reconocerse en el espacio ocupado por la plazoleta Manuel Herrera y Obes) y cerrada por un pequeño muelle de escalones de piedra en uno de sus costados. “A partir de este antecedente, nos propusimos realizar una investigación arqueológica”, informó Lezama. Los trabajos en el terreno comenzaron el 17 de Junio de 2002 y finalizaron el 11 de Julio.

Se realizaron dos excavaciones: una en la esquina antes mencionada (excavación I), y otra en la esquina de la calle Treinta y Tres y la circunvalación de la plazoleta Manuel Herrera y Obes —en donde está emplazado el monumento a Garibaldi— (excavación II).

“Lo primero que se puso en evidencia, en ambos lugares, es la tremenda alteración de los sedimentos del subsuelo perturbados por un sinnúmero de excavaciones resultantes de la colocación de cimientos, obras de saneamiento y tendido de cables de diversa naturaleza (UTE, ANTEL, tranvías, etcétera). En los rellenos de dichas excavaciones se entremezclaban objetos de diverso origen y de diversas épocas, encontrándose desde fragmentos de cerámica de fabricación indígena hasta una pequeña esfera maciza, parte de un “ratón” (mouse) de computadora”, explica el informe preliminar presentado por los investigadores bajo la direcció n de Antonio Lezama.

Sin embargo, conservadas entre las zanjas de sedimento removido de la excavación I, se encontraron algunas zonas intactas, que han conservado las capas de sedimentos que se fueron depositando en el área desde los inicios de la colonización. Estas capas nos permiten establecer la estratigrafía arqueológica, la que, a su vez nos informa sobre la sucesión de los acontecimientos ocurridos en el sitio.

“De acuerdo al análisis preliminar de los vestigios recuperados por encima de la rampa y, por lo tanto, depositados luego que la misma quedara fuera de uso —vestigios fabricados a fines del siglo XVIII— la calzada debe haber estado en funcionamiento a comienzos del período colonial. En apoyo de esta suposición debemos destacar que la estructura no aparece representada en ninguno de los planos de la época colonial, realizados en su mayoría en la segunda mitad del siglo XVIII”, narra el informe.

Por debajo de ésta se ubica una capa de tierra suelta (no compactada) que apoya sobre la roca natural, a aproximadamente un metro y medio por debajo la calle actual, conformando parte del suelo original del lugar. En esta capa se encontró el material mejor conservado, huesos enteros, grandes fragmentos de cerámica, protegidos de las alteraciones posteriores por la calzada que la recubre.

Estos restos deben corresponder a las actividades de los primeros habitantes de la zona, así es que, por ejemplo, las tejas que se encontraron a esta profundidad es posible que correspondan al material con el que Pedro Gronardo pretendiera techar su casa, operación que no pudo concluir al morir en un trágico accidente.

“Por su parte la excavación II —relata el informe— también mostró elementos estructurales que tampoco aparecen representados en la cartografía de Montevideo. Se trata de un muro de piedra, afirmado con mortero de cal, que se dirige, apoyado sobre la arena del fondo, hacia el interior de la ensenada. Lamentablemente, el muro apenas pudo ser atisbado por el agua.”

Copyright © EL PAIS 1996-2002

Zelmar Michelini 1287, CP. 11100 , Montevideo - Uruguay

Tel: 902 0115 - Fax: 902 0464